Features

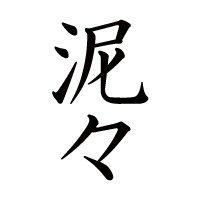

商品の特徴

泥々の器の特徴を紹介します。

かいらぎ

梅花皮

志野釉で生まれる表情のひとつです。長石という原料を用いて作られた志野釉は焼成すると釉薬が縮んで梅花皮というひび割れたような模様が生まれます。長く使用することで貫入と同様に経年優化を愉しむことができます。使用に不具合が生じるほど釉が捲れた器は検品時に除いています。

水止め処理を行っているので、使用中に水が漏れることはありません。ですが、陶器は多孔質の素材のため、素地を通過した蒸気がテーブルとの接地面で結露をおこすことがあります。

ようへん

窯変

写真は黄瀬戸湯呑です。施釉時は均一に釉を施したのですが、焼成時に釉が溶け下へと流れていった結果、口縁部から腰の部分にかけて釉薬の作る表情が大きく変化しています。

口縁部は薄くなり焦げたような表情。胴は黄瀬戸の色が引き立ち、腰の部分では流れ落ちた釉がビードロ色に変化しています。

このような現象は天然の灰を使った製品(灰釉、黄瀬戸、焼き締め)に多く見られます。ロット単位で取り扱っていますが、ロット内でも大きなばらつきがあります。

めずな

目砂

器の裏面に点々と跡がついている場合があります。これは古来より使われていた目砂という技法で、窯と器が溶けた釉薬によってくっついてしまうのを防ぎます。こうした理由から、窯の中に目砂を撒き広げ、その上に施釉した器を載せて焼いたため生まれた表情です。

めつち

目土

目砂と同様、目土も窯と器、または器と器が焼成によりくっついてしまうことを防ぎます。目土という粘土を用いたときにみられる表情です。

けしょうど

化粧土

粉引の商品は裏面にスジがついているものがあります。これは化粧土を掛けた後、藁に載せて乾かしたため生まれた表情です。

かんにゅう

貫入

釉薬によって貫入があるもの、無いものがあります。長く使用することで経年優化を愉しむことができます。

画像は灰釉飯碗の内側です。目視では全くわからないのですが、微細な貫入があり、使用することで上記のように変化していきます。